- Zum Inhalt wechseln

- Direkt zur Hauptnavigation und Anmeldung

- Direkt zu den zusätzlichen Informationen

Nav Ansichtssuche

Navigation

Suchen

Der Autor unterscheidet offensichtlich nur zwischen Leidenschaft und Empfindsamkeit, ob dies ein Beitrag zu einer allgemeinen Theorie der „Männerfreundschaft“ sein könnte, bleibt dahingestellt. Was der General als Wahrhaftigkeit versteht, gründet letztlich doch nur auf Illusionen. So jedenfalls stehen die Chancen auf eine bessere Welt sehr schlecht und dem Menschen, ob Mann oder Frau, kann wohl auch nicht mehr geholfen werden. Trotzdem: Danke für den Versuch, Sàndor!

Zusätzliche Informationen

Adresse

Akademie 55plus Kassel e.V

Friedrich-Ebert-Strasse 4

34117 Kassel

Sprechzeit:

Jeden dritten Donnerstag im Monat von 10-12 Uhr

Tel.:0561-45018560

nur während der Sprechzeit

Information:

Tel mobil.:

01515-9865358 oder:

So kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmittel der KVG bzw. NVV zu uns:

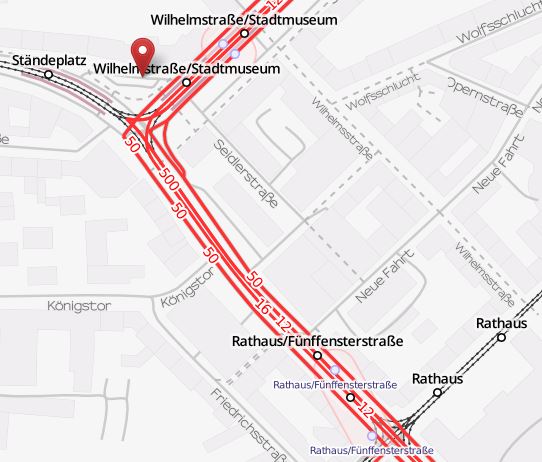

Haltestelle: Ständeplatz ---> Straßenbahnlinien 4, 7 und 8,

Haltestelle: Wilhelmsstraße/

Stadtmuseum --> Bus-Linie 500, 510 sowie Regiotram

RT1 und RT5

Klicken Sie auf den Link: Fahrplanauskunft

und geben Sie Ihren Start(ort) und als Ziel:

Ständeplatz oder

Wilhelmsstraße/Stadtmuseum an.

Klicken Sie danach auf: [Verbindung suchen]!

Sie können auch die Ihnen genehme Zeit einstellen

indem Sie oberhalb von START auf die Uhr klicken.